Erinnerungen eines alten Melchingers

(Erschienen 1972 im Melchinger Heimatbuch, Text von Josef Hirlinger)

Vorwort

In diesen Tagen (1972) begehen wir die 1200. Wiederkehr der ersten Nennung unserer Gemeinde, ein Freudentag der ganzen Einwohnerschaft, für jung und alt, welchen Standes und Berufes wir auch sein mögen. Mit innerer Befriedigung erkennen wir den althergebrachten, den jetzigen Bestand unserer Gemeinde an. Wir freuen uns, einer Gemeinde anzugehören, die eine so lange geschichtliche Vergangenheit hat. Werfen wir deshalb heute noch einmal einen Blick zurück auf unsere Vorfahren, auf jene Menschen, die die Vergangenheit bewältigt und die Zeiten geprägt haben. Viele Stellen unseres Dorfes künden noch heute von ihrer Hände Arbeit. An privaten und öffentlichen Gebäuden erkennen wir ihren Mut, mit dem sie große Aufgaben mit den größten Anstrengungen gemeinsam lösen konnten. Künstlerische Verzierungen, die an Häusern und öffentlichen Mahnmalen angebracht wurden, lassen ihre große Liebe zur Heimat deutlich werden.

In der langen Geschichte unseres Dorfes spielt das Fuhrgewerbe, der Fuhrmann eine nicht unbedeutende Rolle. Nur die größeren landwirtschaftlichen Betriebe hielten Pferde. Sie waren der ganze Stolz der Bauern. Aller Personen- und Gütertransport oblag ihnen. Die Möglichkeit, mit dem Fuhrwerk viel Geld zu verdienen, war bei uns immer gering. Dazu kam, daß die Ernteerträge auf der Alb stets unsicher waren; um so mehr waren unsere Vorfahren auf zusätzlichen Verdienst angewiesen. Die vorhandenen Bodenschätze, wie der Lehm und das Jurakalkgestein, waren nur in beschränktem Umfang verwertbar. Bereits vor 200 Jahren stieß man auf unserer Gemarkung in tieferen Schichten auf Eisenerz, auf sogenannte Bohnerze, die in der damaligen Zeit bei der Eisenverhüttung gefragt waren. Wen wundert es, daß sich Melchinger Fuhrleute mit besonderem Ernst dieser Sache annahmen und mit Mann, Roß und Wagen sich bemühten, dieses braune Gold aus dem Erdenschoß in klingende Münze umzusetzen. Das gewaschene Erz wurde auf Truhen (Kastenwagen) verladen und nach Pforzheim gebracht. Für diesen weiten, auch nicht ganz sicheren Transport hatten sich mehrere Roßbauern zusammengetan, um auch am Berg Vorspann leisten zu können. Auch waren die damaligen Wagen den schweren Strapazen nicht gewachsen. Trotz mehrmaligen Schmierens während der Fahrt waren die Holzachsen durchgebrannt. Um aber auf einen halbwegs ordentlichen Fuhrlohn zu kommen, mußten die Wagen laufend vergrößert und verstärkt werden. Für eine Fuhre, Erz, in Pforzheim abgeliefert, wurde ein Entgeld von 10 bis 12 Gulden bezahlt. In dieser Summe war der Lohn für die Erzgewinnung sowie auch der Fuhrlohn für die 5- bis 6-Tagefahrt enthalten. Nicht ohne Grund haben sich die Fuhrleute nach und nach von dieser Geldquelle getrennt. So blieb von den Fuhrleuten Viesel, Barth, Schanz, Schmid und Straubinger nur noch Alex Maichle und später dessen Sohn Martin bis zur Revolution 1848 dieser Sache treu.

Martin war ein kräftiger, breitschultriger junger Mann, der sich selbst etwas zutraute, ein echter Schwabe. Ihm war der Weg nicht zu weit, auch keine Mühe war ihm zu groß. Er liebte nur sein Fuhrwerk, sein Stolz waren seine Pferde. überall auf der langen Fahrtstrecke erregte sein Vierergespann beneidende Blicke. An den schwarzen Pferdekummeten glänzten die Messingrosetten im Sonnenschein. Wenn der durchgezogene rote Schal über der grauen Dachsdecke im Winde flatterte, wurde Martin überall freundlich begrüßt. Mit festen, langen Schritten schritt Martin neben seinem Gespann daher. Mit der Lederhose (in den Langschäftern), mit dem großen Hut auf dem Kopfe und mit dem blauen Fuhrmannshemd war er gegen Wind und Wetter geschützt. Mit der Holzpfeife im Munde und mit der Peitsche in der Hand, stolperte er über Bühl und Berg. Wenn er aber in die Nähe der Pforzheimer Vorberge kam, sprang er auf den Wagen und trieb die Pferde mit dem Ladegut an, so daß sie unter dem Geschoßhagel auf ihre hintere Partie die Steigung leicht überwanden. Schulbuben sammelten die runden, gelbroten Goldperlen ein. Damit bereicherte sich das Unterland an den Schätzen der Alb.

Bis zum Ausbruch des 1. Weltkrieges blieb der Pferdebestand in Melchingen immer ziemlich auf gleicher Höhe. Auch hatte sich in der Verwendung der Pferde wenig geändert. Gelegentliche Holzfuhren und Hafertransporte waren nur auf einzelne Fuhrleute beschränkt. Von den zwanzig vorhandenen Pferden wurden acht zum Kriegsdienst eingezogen.

Nach Beendigung des Krieges begann in der Pferdehaltung eine neue Zeit. Auch in den Köpfen der Kleinbauern erwachte der Fuhrmannsgeist zu neuem Leben. Aus Heeresbeständen wurden Pferde angeboten, die als Gebrauchspferde für die Landwirtschaft geeignet waren. Ein Überangebot von Pferden ließ den Preis ständig sinken, so daß noch gute Pferde für 300 bis 500 Mark zu haben waren. Die vorhandenen Ochsen machten ihren Stallplatz für den Einzug der Pferde frei. Auf Kosten der Rindviehhaltung und nicht zum Vorteil aller Beteiligten war der Pferdebestand im Ort bis auf 110 Stück angestiegen.

Eine junge Generation war mit neuem Mut angetreten, die vorhandenen Bodenschätze zu versilbern. An Wegen und Straßen war nach dem Kriege ein großer Fehlbedarf an Baumaterial festgestellt worden. Die Firma Mathias Heinz, Willmandingen, hatte an der „Weihersteige“ behelfsmäßig ein Schotterwerk erstellt. Täglich rollten die Pferdefuhrwerke mit Schotter und Bruchsteinen beladen ins Unterland, nach Dußlingen, Ofterdingen und Mössingen. Für den Ausbau der Bundesstraße 27 wurden Vorlagsteine angefahren. Bald aber stellte es sich heraus, daß dieser Jura-Kalkstein nur in begrenztem Umfang zum Hausund Straßenbau verwendet werden konnte. Auch stand der Verdienst in keinem Verhältnis zu dem Verschleiß an Pferden und Wagen. So endete auch dieses mit großer Hoffnung begonnene Unternehmen ohne sichtbaren Erfolg für die Fuhrleute.

Die aufblühende Holzindustrie verlangte in den späteren Nachkriegsjahren nach größeren Mengen Stammholz. Den Sägewerken der näheren und weiteren Umgebung, besonders aber den Stielfabriken in Ofterdingen, führten auch Fuhrleute aus Melchingen Laub- und Nadelstammholz zu. Der Umgang und der Transport mit Langholz erforderte aber vom Fuhrmann erhöhte Aufmerksamkeit. Dieser Beruf blieb nur auf wenige erfahrene Fuhrleute beschränkt. Mit dem Einsatz des Autos hatten auch diese Pferde ihre Bedeutung verloren. Als aber die Zugmaschine in der Landwirtschaft Eingang fand, war es um den Bestand der Pferde geschehen. Als Tauschobjekt gegen eine leblose Maschine wurde das edle Pferd aus dem Stall gejagt. Von den 110 Pferden im Jahre 1920 und später war im Jahre 1966 im ganzen Ort kein einziges Pferd mehr. An ihrer Stelle arbeiten heute etwa 80 Zugmaschinen.

Die mittleren landwirtschaftlichen Betriebe im Ort gehörten den Ochsenbauern. Sie waren zahlenmäßig den Pferdebauern weit überlegen. Aber von der Tradition wie auch von der Betriebsgröße her konnten diese mit berechtigtem Stolz auf die lahmen Ochsenbauern herabsehen. Diese ihrerseits verstanden es, auf ihre Art sich wichtig zu machen und gelegentlich ihre Wohlhabenheit zu zeigen. -Wenn sie am Sonntag in der Wirtschaft zum „Ochsen“ zusammensaßen, sich gegenseitig hänselten, ging es nur um Ochsen. Jeder Bauer wußte von den Vorzügen seiner Tiere zu erzählen, aber viel besser noch kannte er die Fehler von des Nachbars Ochsenpaar. Jeder wollte Recht haben. Keiner wollte unterliegen. Es ging oft so weit, daß sie einander schon die Hörner zeigten. Dies war das einzige Lehrbuch. Es war die damalige „ Viel-oso-Vieh“.

Schon vor der Jahrhundertwende und in allen späteren Jahren galt der große Ofterdinger Ochsenmarkt für den echten Ochsenbauern als der höchste Festtag des Jahres. Er wurde jedes Jahr um den 21. September herum abgehalten. An diesem Tag brachte jeder Bauer, der etwas auf seine Berufsehre gab, seine Ochsen zum Markt. Hier konnte er sein Geschick und seinen Jahreserfolg mit anderen messen, aber auch den Verdienst in greifbare Münze umsetzen. Auf dem geräumigen Ofterdinger Viehmarkt standen die Ochsenpaare, hauptsächlich von den Albgemeinden, dicht gedrängt nebeneinander. Unterländer-Bauern und Käufer von Rottenburg, Tübingen, Herrenberg und Böblingen drängten sich durch die Reihen, um das Beste zu finden. Noch das Ochsengebrüll übertönend erscholl der letzte Handschlag mit dem Ruf: ,.S’ischt verkauft“. Mit der mündlichen Zusicherung einiger Garantien, sowie mit dem Segenswunsch „I weisch dr Glück“, trennte sich der Bauer von seinen Vierbeinern, die ihm das ganze Jahr Dienst taten.

Lautstark ging es im Gasthaus zur „Krone“ zu. Käufer und Verkäufer überboten sich in ihren Rechthabereien. Es wären auch keine Bauern gewesen, wenn nicht jeder am meisten verschenkt und am besten gelöst hätte. So konnte es nicht ausbleiben, daß man an diesem Tag ein Glas Bier mehr trank wie üblich. Besonders dann, wenn die Melchinger Bauern den Vitus Straubinger, den mehrjährigen Ochsenkönig, unter sich hatten. Der Fußmarsch nach Melchingen wurde sowohl in der „Krone“ in Mössingen, als auch im „Lamm“ in Talheim zu einer kurzen Rast unterbrochen. Um so leichter wurde der Albaufstieg überwunden, und um so mehr zeigte sich das Bedürfnis, den Durst zu löschen.

So kehrten einmal drei Ochsenbauern noch zur letzten Runde, zur abschließenden Feier, in Melchingen ein. Die Lieder erklangen, die Stimmung schlug höher, und der Gerstensaft schmeckte immer besser, wenn der „Sattleradolf“ mit dem Glaser und dem Veit anstieß. Der große Markthut blieb zur Sicherheit auf dem Kopf und der Marktstock in der Hand. Da plötzlich wurde dem Adolf bange zum überleben, er mußte raus und übergeben. Nur mit der Stütze an der Wand, hielt er dem starken Beben stand, das ihn geworfen aus der Bahn, er war doch vorher noch ein Mann. Gern hätte er sich jetzt verzogen, doch die Wette stand noch hoch oben. Als er wieder hereinkam, fehlte der Griff an seinem Stock. An seinem Stock, der doch ein wertvolles Schmuckstück, ein Vermächtnis von seinen Jagdfreunden und ein Meisterstück aus der Werkstatt von Adolf Dorn war. Der Griff fehlte, den der Dreheradolf ihm handfest aufgesetzt hatte. Wie sehr er sich auch bemühte, er fühlte nur die Eisenspitze, an der der Griff fehlte. Schon glaubte er an einen Spuk seiner Freunde und wollte seinem Zorn Luft machen, als ihn der Lammwirt beschwichtigte, ihm den Stock aus der Hand nahm, ihn umgedreht zurückgab mit dem Vermerk: ,.So Adolf, jetzt ist der Griff wieder dran.“ Ein allgemeines Gelächter über den Vorfall lieferte den Grund zu einer neuen Runde. Als endlich der Nachtwächter Feierabend bot, als es schließlich darum ging, wer die Zeche zu zahlen hatte, wußte keiner mehr, was auf seinem Konto stand. Wohl wußten sie noch genau, was jeder aus dem Ochsenverkauf -und besonders der Ochsenkönig gelöst hatte, aber nicht, wieviel sie getrunken hatten. Trotzdem gingen sie friedlich auseinander. Sie konnten sich gegenseitig trösten mit der festen Hoffnung und mit der ganzen Gewißheit, daß die alte Weisheit der Ochsenbauern auch sie treffe: ,.So lang mir leabet, gaut d’Ochsa it aus.“

Adolf Dorn war ein bescheidener Bürger, ein großer Idealist und ein anerkannter Künstler. Geboren wurde er am 3. Dezember 1868 in Melchingen. Schon in jungen Jahren hatte er bei seinem Vater das Drechslerhandwerk gelernt. Schon bald verstand er mit der Drehbank und mit dem Schneideisen umzugehen. Seine besondere Veranlagung befähigte ihn auch später, in die Kunst der Maler und Bildschnitzer einzugreifen. Aber seine Werkstatt ging ihm vor allem. Großaufträge gab es damals noch nicht. Um so mehr bemühte er sich, nur Qualitätsarbeit zu liefern. Jeder Gegenstand aus seiner Werkstatt war nur Spezialarbeit. Ihm stand höher das Dienen als das Verdienen. Paßte ein Tabakspfeifchen, das er sauber angefertigt hatte, nicht ganz genau in die Zahnreihe oder zur Gesichtsfarbe des Auftraggebers, so mußte es noch einmal zur Korrektur zurück. -Eine besondere Spezialität war für ihn die Anfertigung von Spinnrädern. Sie wurden mit besonderer Sorgfalt gefertigt. Die kunstvolle Dreharbeit sowie die zusätzliche Elfenbeinverzierung ließen die Spinnräder zu echten Kunstwerken erstehen. Diese Spinnräder waren in der damaligen Zeit ein begehrter Gebrauchsgegenstand, sie gehörten zum hochgeschätzten Heiratsgut der jungen Bäuerin. Heute noch sind sie ein kostbares Schmuckstück und ein vielgefragter Wertgegenstand.

Adolf Dorn hat auch in der Öffentlichkeit seine Kunst als Maler bewiesen. Als nach dem ersten Weltkrieg die aufblühenden Vereine, Turn-, Gesang-und Musikverein, für Theateraufführungen neue Bühnenvorstellungen benötigten, war er es, der sich dieser Aufgabe stellte und die Sorgen der Allgemeinheit abnahm. Gleichgültig, ob zu einer Vorstellung das Heidelberger Schloß, ein Kerker, eine freie Gegend oder eine Bauernstube paßte, er hatte diese Aufgabe meisterhaft gelöst. Auch in der Bildschnitzerkunst zeigte Adolf Dorn sein Können. Neben anderen Zeugen sind auch die beiden Statuen, die Mutter Gottes und der hl. Johannes auf dem Fronleichnamsaltar beim Hause Sophie Maichle, aus seiner Werkstatt. Am 18. Mai 1945 haben wir ihn zur letzten Ruhe gebettet. Seine Frau und seine einzige Tochter sind längst nicht mehr unter den Lebenden. Sein Haus, das er bewohnte, findet man nicht mehr. Aber seine Werke werden noch bei späteren Generationen seinen Namen tragen.

Wenn wir in der Geschichte unseres Dorfes weiter zurückblättern, so findet man noch eine ganze Reihe Menschen, die als Handwerker, als Bürger oder Bauern verdienten, für die Zukunft festgehalten zu werden. Der Kürze wegen soll nur noch eines Mannes gedacht werden, der wie kein anderer so mit beiden Füßen im Leben stand, der so vielfältig seine Kenntnisse und seine Arbeitskraft der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt und darüber hinaus als Künstler gewirkt hat. – Es ist Karl Knaus. Am 16. Februar 1842 in Melchingen geboren, erlernte er in der Malerund Bildschnitzer-Werkstätte „Lorch“ in Sigmaringen das Maler- und Bildschnitzerhandwerk. Auf Grund seiner beruflichen Fähigkeit hatte er sich dann bis zum Künstler emporgearbeitet. Als Maler verfügte er über einen großen Kundenkreis weit über die Ortsgrenze hinaus und war überall geschätzt und geachtet. Mit besonderer Vorliebe widmete er sich der Bildschnitzerei. Seine Arbeiten für die Öffentlichkeit sind an verschiedenen Feldkreuzen eindrucksvoll festgehalten. Wohl die größte Sorgfalt wurde dem Kreuz an der Halde gewidmet. Die Aufzeichnung der vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes waren in einer künstlerischen Umrahmung festgehalten. Leider ist dieses wertvolle Kunstwerk im letzten Jahre zerfallen. Kleine Kunstwerke, Kreuze und Kruzifixe aus seiner Werkstatt, sind auch heute noch bei vielen Familien des Dorfes anzutreffen. Karl Knaus beschäftigte sich nicht nur mit der toten Materie Holz.

Die Sorge um den Mitmenschen stand ihm höher. Als Soldat wurde er mit den Grundbegriffen der ärztlichen Praxis vertraut gemacht. Durch Selbststudium erweiterte er seine Kenntnisse zum Heilpraktiker des Dorfes. Er wurde zum Helfer in der Not. Ob es um eine Verletzung, um eine innere oder äußere Krankheit ging, man holte nur den Rat von Karl Knaus ein. Mit selbst hergestellten Salben heilte er Wunden, verordnete Kräutertee und machte Krankenbesuche. – Darüber hinaus war er auch Zahnarzt. Bei Zahnschmerzen gab es nur ein Mittel. Wenn Karl Knaus mit zitternden Händen, mit der großen Winkelzange über die Zahnreihe fuhr und wenn dann seine Frau, s’Klorle, den Patienten mit festem Druck auf die Ohren auf den Stuhl preßte, war man mit einem Ruck die Zahnschmerzen für immer los. Vorsichtshalber hatte man den Fünfer schon vorher auf den Fenstersims gelegt, denn nachher wäre keine Zeit mehr zum Bezahlen geblieben. Am 30. März 1920 war sein Lebenswerk zu Ende. Seither ist in Melchingen die Bildschnitzerkunst ausgestorben. Es fehlt auch jede örtliche, praktische Krankenhilfe. Vergessen sind die heilbringenden Kräuter der freien Natur.

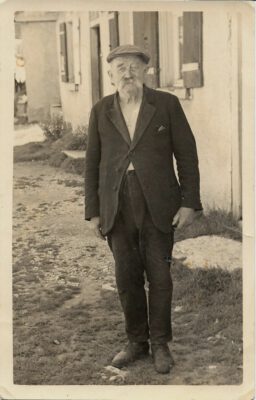

Droben im Oberdorf neben der Froschwette, am Bach, wo die junge Lauchert noch im offenen Graben in das Dorf eintrat, wohnte allein in einem kleinen Häuschen unser Uhrmacher Josef Wild. Er wurde im Jahre 1874 in Melchingen geboren. In seiner Jugendzeit erlernte er das Uhrmacherhandwerk, das er auch zeitlebens ausübte. Daneben war er auch Fotograf. Als Händler brachte er immer das Neueste auf allen Gebieten ins Dorf. überall in der Gegend war er bekannt. Wohl weniger wegen seiner geschäftlichen Regsamkeit, als vielmehr wegen seines urwüchsigen Humors. Er war ein echter Witzbold. Freundlich war er gegen jedermann. Er war auch nicht geizig, wenn es darum ging, den Mitmenschen einen „Schletter“ anzuhängen. Seine Witze waren oft so versteckt und undurchsichtig, daß man auf den ersten Hieb kaum eine Antwort fand. Wenn morgens früh die Bauern mit der Sense auf dem Rücken den Weiherbach hinaufzogen, stand der Uhrenmacher schon im Arbeitsmantel, den er immer trug, vor seinem Hause. Sein Morgengruß war: „Heut kommt’s no zum regna.“ Darauf der Bauer: „Des glaub i it, mei Baneter is nauf, und jetzt kommt’s Heuetwetter.“ Schlagfertig kam die Antwort: „Jo, aber s’Auziefer lot si schau so um“ (gemeint waren die Bauern selber). In seinen Worten lag manchmal auch ein Stück Wahrheit. Für seinen Weinhandel hatte er selbst die beste Reklame. Wenn die Bauersfrauen den Weg ins Feld an seinem Hause vorbei nahmen, auf der holprigen Straße aber stolperten, so pflegte er spöttisch zu sagen: „Die trinkt au koin Wei von mir.“ In seiner Einsamkeit blies er täglich den Staub aus den alten Schwarzwälder Uhren, soviel nur möglich war. Er pflegte besser die Arbeit auf die lange Bank zu schieben, als sein Geld noch zur Bank zu tragen. Wenn er aber abends im „Lamm“ mit seinen Freunden lebenslustig und weinfroh zusammensaß, so lieferte er immer die neuesten Begebenheiten des Tages. Nach der Quelle seiner Angaben befragt, pflegte er zu sagen: „Des ist heut schau im Austmettinger Sender kuma.“

Doch einmal war es ziemlich spät geworden. Seinen beiden Freunden Vogel und Barth hatte er längst einen Bären aufgebunden. Endlich hatte auch er sein Äffchen verpackt. Mit seinem neuen, mit Vollgummi bereiften Fahrrad steuerte er Richtung Heimat. Als aber der Lammwirt seine große Petroleumlampe löschte, war es dunkel auf der Strecke. Mit einem unwiderstehlichen Rechtsdrall kam er auf der holprigen Straße immer näher an den Rand des Dorfbaches und fiel mit einem großen Bogen mitten in das Lauchertbett. Wie sehr er sich auch bemühte aufzustehen, er fiel immer wieder zurück, so daß das Wasser plätscherte und in Wirbeln aufschäumte. Da kam noch zur späten Stunde die Wägnertheres auf dem Heimweg vorbei. Sie war schon öfters zur späten Nachtstunde den Weg gegangen. Auch sie wohnte am Bach und kannte das Wasserrauschen, doch so etwas war ihr noch nie begegnet. Sie fürchtete sich und glaubte, ein leibhaftiger Geist stünde aus dem Wasser auf. Die schnell herbeigerufenen Nachbarn erkannten bald den inneren Geist. Sie zogen die äußere Hülle ans Land. Das kalte Bad hatte soweit abgekühlt, daß der Uhrmacher die letzte Wegstrecke zu Fuß machen konnte.

Noch im vorgerückten Alter pflegte der Uhrmacher seinen Morgenspaziergang durch das Dorf zu nehmen. Was sich in der Frühe schon regte, ob gut oder weniger gut, beobachtete er scharf; er verstand es rasch umzusetzen und dem nächsten Passanten mitzuteilen. Was nicht in die Öffentlichkeit durchdringen durfte, mußte sehr sorgfältig behütet werden. Verständlicherweise konnte der Uhrmacher nicht bei allen Bewohnern Zustimmung erfahren. – Seit dem Tode von Josef Wild im Jahre 1950 ist alles still geworden. Vergessen ist alles Unliebsame. Geblieben sind manche Anektoden, an die man sich heute noch lachend gern erinnert.

Darum möge man auch diese Zeilen nicht streng beurteilen.